3月になると気温も暖かくなり、衣替えの季節を感じ始めます。

人間と同様、みかんの木も3月は衣替え(剪定)の季節です。

みかんの木を手入れせずに放っておくと、

- 枝・葉が伸び散らかって景観が悪くなる

- 日当たり・風通しが悪くなり、

・病気になりやすくなる

・害虫が増える - 木が大きくなり、剪定しにくくなる

といった散々な状況になってしまい、みかんの木を見ることが嫌になってしまうでしょう。

せっかくの植木がこんな形になるのは大変残念です。

本記事では、植木のお手入れ初心者の私が『自宅のみかんの木を思い切って強剪定した体験談』を紹介します。

ちなみに、私がみかんの木を強剪定した結果がこちら。

本記事では、私のみかんの木の強剪定の体験をもとに、次の内容を紹介します。

本記事の紹介内容

- みかんの木の剪定時期

- みかんの木を小さくするために剪定すべき枝の種類

- 枝の切り方

- みかんの木の手入れの手順

- みかんの木の剪定の注意点

- みかんの木の剪定時期

- みかんの木を小さくするために剪定すべき枝トップ3

- 忌み枝による害虫被害

- 2種類の枝の切り方(切り返し剪定・間引き剪定)

- 剪定で用意したい3つの道具

- みかんの木の手入れの手順

- みかんの木のお手入れの注意点

- まとめ

みかんの木の剪定時期

みかんの木は、冬に実を結んだ後の4月に新芽を出します。

そのため、新芽を出す前の2月~3月が、みかんの木の剪定に最適な時期です。

軽いお手入れ程度の剪定であれば、他の時期でも問題ないと思います。

ただし、木にとって過酷な冬の時期に強く剪定することは、木を弱らせ、最悪枯らしてしまうので避けましょう。

あくまでも剪定適正期でなければ、明らかに不要な枝を数本切るだけにとどめましょう。

みかんの木を小さくするために

剪定すべき枝トップ3

剪定すべき枝は、剪定強度や樹種に依らず、一般的に決まっています。

これらの剪定すべき枝は『忌み嫌われる』に使われる『忌み』を取って『忌み枝(いみえだ)』と呼ばれます。

この忌み枝は10種類以上もあり、初心者には覚えるのも、見分けるのも難しいです。

そこで、私が実際のみかんの木を見て、

- 景観を悪くしている

- 無駄に大きく見える原因となっている

- 病気・害虫の原因になりやすい

と思った、初心者にもわかりやすい忌み枝トップ3を紹介します。

普段のみかんの木のお手入れでも、この3つを意識して剪定するだけで、かなり見た目は改善するでしょう。

ちなみに冒頭で紹介した私の剪定後の写真は、基本的にこの3つの忌み枝を取り除いた結果です。

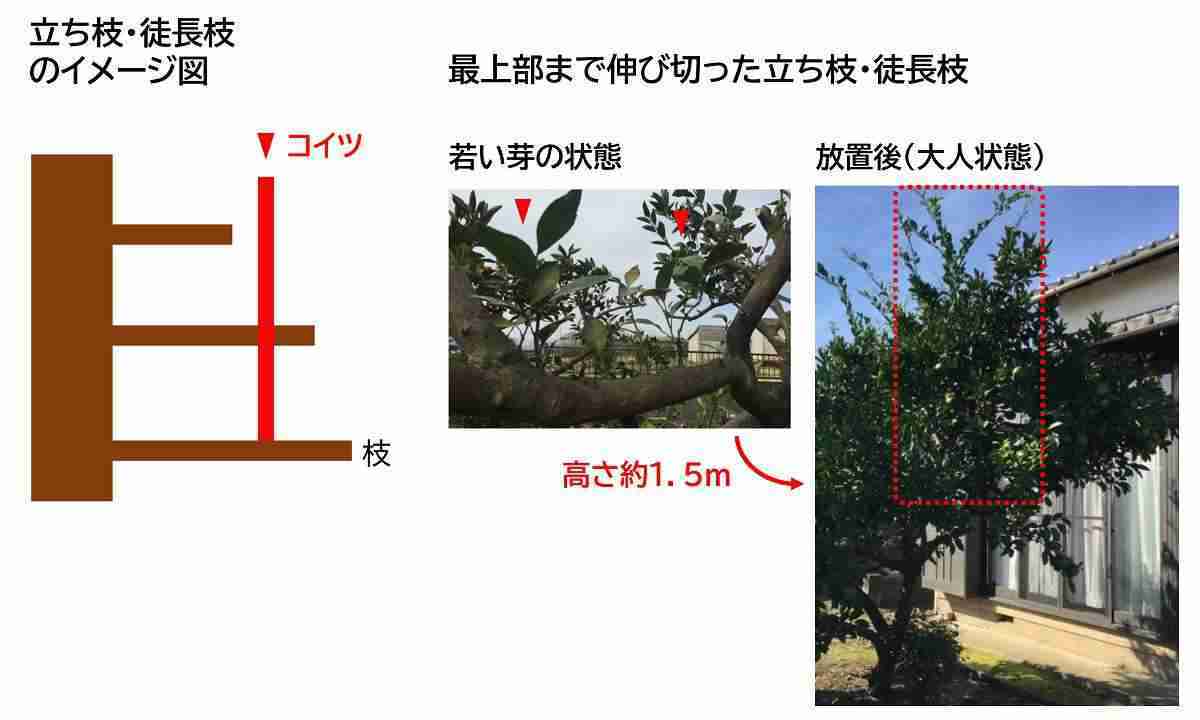

剪定すべき枝1:徒長枝

この徒長枝(とちょうし)は『真上にやたらと長く伸びる枝』です。

植木を見たときに、上部で樹形を飛び出す枝を見たことはないでしょうか?

このほとんどが徒長枝のしわざで、次のような特徴・厄介な点があります。

徒長枝の特徴

- 枝の途中から真上に長く伸びる

- 短期間で樹木の最上部まで成長し突き抜ける

厄介な点

- 枝の合間を縫って成長するので、枝が混み合う

- 日当たり・風通しが悪くなる

- 樹形が乱れて雑然とし、大きく見える

- 実がほぼつかない

では、図と写真で徒長枝の具体的なイメージを捉えてみましょう。

この枝は、日当たりの良い場所を目指して、ひたすらに上に伸びていきます。

その結果、上の写真のように、みかんの木の下から生えていても、簡単に最上部まで伸び切ります。

木の下側からも簡単に生えるため、木の内側が多くの枝で混雑し、日当たり・風通し・病害虫対策に悪影響を及ぼします。

私の経験では『この徒長枝を剪定するだけでも十分に見た目は改善する』と言えるほど、厄介な存在です。

剪定すべき枝2:逆さ枝

- 枝の途中から内側に伸びる枝

- 他の枝と交差するため、枝が混雑する

- 日当たり・風通しが悪くなる

逆さ枝の具体的なイメージはこちらです。

普通の枝は、外側に向かって広がるように成長していきます。

しかし、逆さ枝は枝の途中から幹をめがけて内側に向かって成長します。

これが長く伸びてしまうと、他の枝に絡まるだけでなく、他の枝の成長の向きが変形してしまい、樹形が乱れて景観が悪くなります。

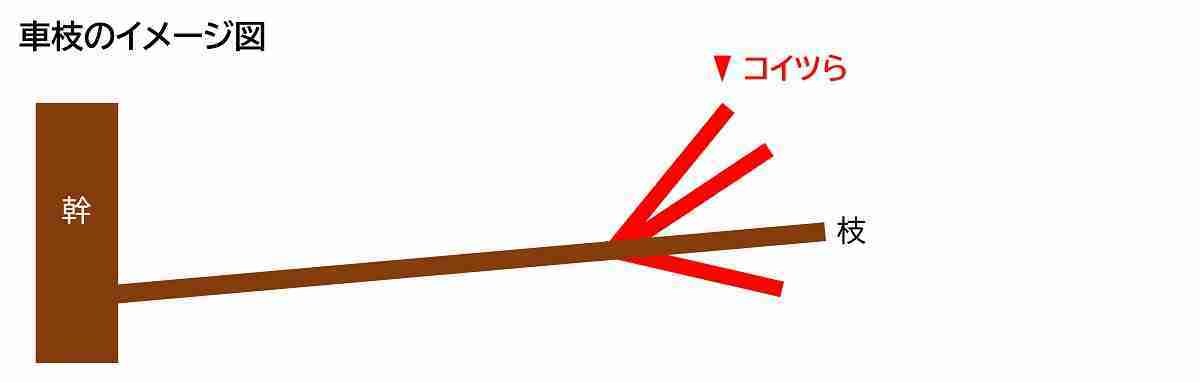

剪定すべき枝3:車枝と平行枝

車枝

- 枝の1点から四方に何本も生える枝

- 枝と葉の密度が高くなり、日当たり・風通しが悪くなる

平行枝

- 近い距離で、平行に並んで伸びている枝

- 枝と葉の密度が高くなり、日当たり・風通しが悪くなる

この2つは、先ほどの忌み枝と比べると、自然な見た目に見えるかもしれませんが、枝葉が過密になる原因になります。

車枝・平行枝の多い植木は、暑苦しい印象になるでしょう。

また、枝葉に適度な隙間がないと日光が全体に当たりにくくなり、風通しも悪くなり、木が弱る原因にもなります。

特に、枝の半ばから先端付近によく見られるでしょう。

ちなみに車枝のイメージがこちらです。

図を見ていただくと、枝の間隔が狭いため、葉がついて混雑することが容易に想像できるでしょう。

平行枝も同様で、2本の枝が隣接して同じ方向に伸びています。

このような枝は、過密を避けるためにも『どちらかを残して片方を剪定する』といった処置が必要です。

忌み枝による害虫被害

忌み枝は、日当たり・風通しが悪いため、どうしても害虫による虫食いが発生しやすくなります。

特に先ほどの3つの忌み枝の葉には『カイガラムシ』という害虫による虫食いが多発します。

カイガラムシの卵は、白いツブツブの見た目で、その多くは日当たりの悪い葉の裏側にあります。

実際に剪定したところ、忌み枝には多くのカイガラムシの卵が存在していました。

もしこれを見かけたら、その枝は切ってしまって良いという判断にもなるでしょう。

2種類の枝の切り方

(切り返し剪定・間引き剪定)

剪定のやり方には大きく2種類あります。

切り返し剪定と間引き剪定です。

切り返し剪定

剪定対象の枝

- 忌み枝以外で長さを抑えたい枝

- 将来的に再び枝が伸びることを期待する枝

枝の切り方

- 枝の途中から切り落とす

- 芽や葉の直前で不要な部分を切り落とす

枝の長さを調整して、木の外観を整えるときの切り方が『切り返し剪定』です。

木を軽く小さくする方法と思えば良いでしょう。

完全に枝を取り除くわけではないので、芽や葉の直前で不要な部分を切り落とし、枝が再び成長することを期待します。

実際の枝の切り方のイメージがこちらです。

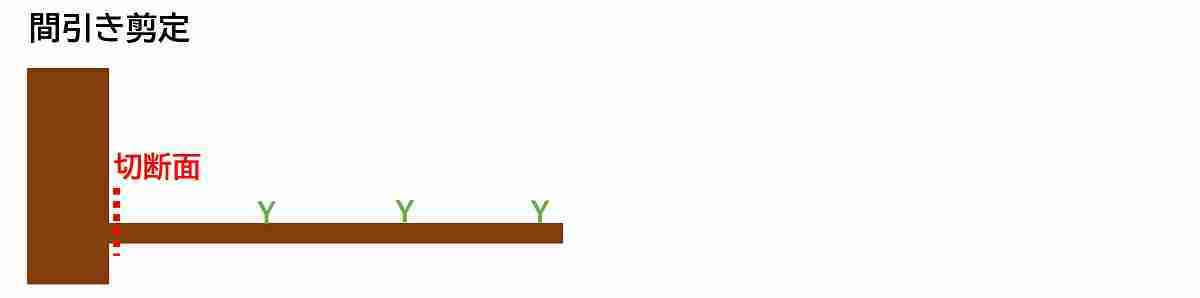

間引き剪定

剪定対象の枝

- 忌み枝

- 将来的な枝の再成長を期待しない枝

枝の切り方

- 枝の付け根をばっさり切る

忌み枝は、そもそもの存在が邪魔なので、枝の再成長は期待しません。

また、植木の上部にある枝を切ることで、植木を小さく抑えたい場合もあるでしょう。

このような場合に、取り除きたい枝を根本からバッサリ切る剪定が『間引き剪定』です。

後でも説明しますが、私を含めた初心者であれば、切り返し剪定ではなく、間引き剪定で不要な枝だけを切ると良いでしょう。

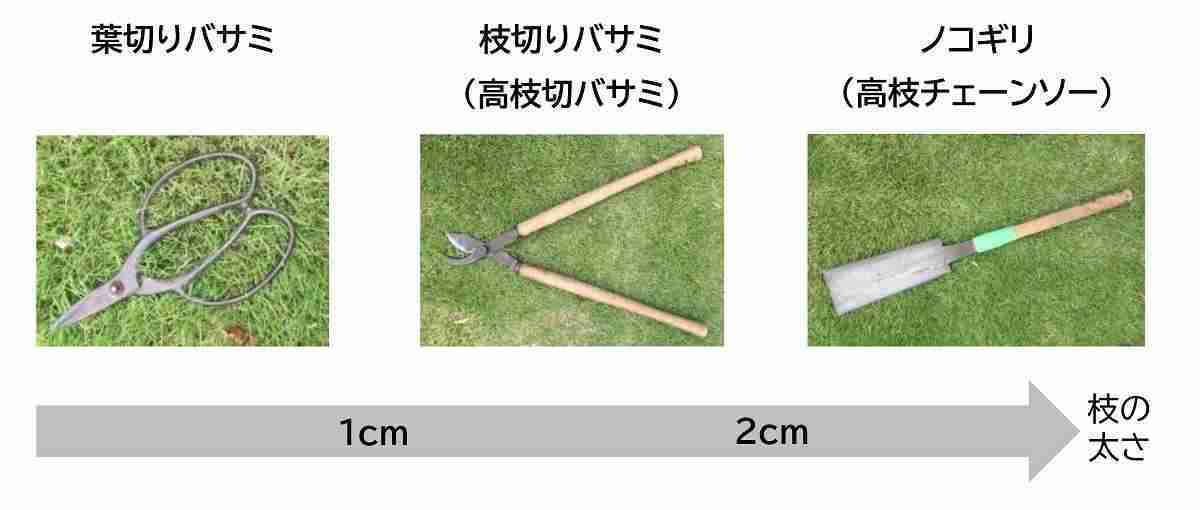

剪定で用意したい3つの道具

植木をお手入れするときには、枝の太さに応じて3つの道具を使い分けると良いでしょう。

剪定する枝は、太さ1cm未満の細い枝から、太さ3cm以上の太い枝があります。

小さい枝でノコギリなどを使うと、切り口がダレてしまい、木が病気に感染しやすくなります。

一方、太い枝にはさみを用いても、太すぎて切れません。

そのため、大体次の3つの剪定ハサミを手元に用意しておけば困ることはないでしょう。

ここでは両刃のノコギリを紹介していますが、片刃のノコギリを使った方が枝に絡まりにくく使いやすいでしょう。

なお、私は最近、次の枝切りバサミを使っており、かなり使い勝手が良くて満足しています。

千吉 太枝切鋏 六段階伸縮式 640~970mm 生木30mmまで SGFL-6

- 太さ3cm程度の枝ならば簡単に切断

- ハンドル部分のスライドボタンで簡単伸縮

※64cm~97cm - 約1kgほどの重さで軽作業ならば疲れない

※長時間だと腕が疲れる

忌み枝の多くが木の内側にあるため、木の外側から剪定するにも刃が届かないことが多いです。

そのため、木の内側の忌み枝を剪定するには、ある程度柄の長い枝切りバサミがあると便利です。

しかし、柄の長い枝切りバサミには、

- 腕の負担が増えて疲れやすくなる

- 近距離の枝が剪定しにくい

といったデメリットがあります。

できれば、状況に応じて簡単に長さが調節できると楽ですよね。

この枝切りバサミは、短く使いたいときと長く使いたいときで、簡単に長さ調整ができます。

切断力も太さ3cmほどの枝であれば簡単に切り落とせるので、かなり効率的に作業でき、おすすめですよ。

千吉 太枝切鋏 六段階伸縮式 640~970mm 生木30mmまで SGFL-6

みかんの木の手入れの手順

雑然と伸び散らかったみかんの木を剪定しようにも、どこから手を付ければ良いのかわからないことも多いでしょう。

ここでは、実際に私が剪定した経験から『初心者の方でもみかんの木を簡単に手入れできる手順』を紹介します。

1:徒長枝を間引き剪定

剪定すべき枝の判断に迷う理由は『枝が多すぎるから』です。

私を含めた初心者には、たくさんの枝を前にしても、どの枝を剪定すべきか判断が難しいです。

そこで下手に剪定してしまうと、

- 本来残すべき枝を切ってしまう

- 見た目が悪くなってしまう

という残念な事態を招くでしょう。

そこで、優先的に切るべき枝から順々に処理していきましょう。

その代表格が徒長枝です。

徒長枝の特徴

- 木の内側から生え始めて、真上に長く伸びる

- 枝がごちゃごちゃしているように見える

- 木を大きく見せてしまう

徒長枝は木の内側から真っすぐに上に伸びていきます。

その際、多くの枝の合間を縫うように伸びていくので、どうしても多くの枝と交差することになり、木の内側がごちゃごちゃしている見た目になってしまいます。

そのため、徒長枝を切るだけでも、かなり枝がスッキリした見た目に早変わりします。

さらに、徒長枝は木の最上部を突き抜けるほど大きく成長します。

そのため、徒長枝を切ることで、全体的に木の高さが低くなったように見え、それだけで木を小さくする効果があります。

また、徒長枝は見た目が非常にわかりやすいので、初心者の方でも判断に困ることは少ないでしょう。

2:逆さ枝を間引き剪定

徒長枝が無くなったら、逆さ枝を剪定しましょう。

これも初心者にわかりやすい枝で、枝の伸びる方向が外側ではなく内側に向いています。

本来あるべき枝の成長方向と異なるため、木の内側で枝が交差しやすい厄介ものです。

徒長枝と同様に見た目がわかりやすいので、これも根元からバッサリ切り取ってしまいましょう。

3:平行枝・車枝を間引き剪定

徒長枝・逆さ枝が無くなることで、木全体の枝の生え方がよく見えるようになるでしょう。

そしたら次に、平行枝を手入れしましょう。

平行枝は、隣接した複数の枝が平行に伸びている枝で、枝葉の密度が高くなりがちです。

枝がほうき状に広がるのであれば、木の外側に向けて徐々に枝の間隔が広くなり、密になる印象は与えないのですが、平行枝にはそれがありません。

そのため、互いに隣接し平行になっている枝の片方だけを剪定しましょう。

どちらを切るか迷ったら、元気のない枝、もしくは古い枝を切ると良いでしょう。

そして平行枝が片付いたら、同じ要領で車枝も剪定しましょう。

車枝は、同じ枝の生え際から複数本枝が伸びている枝です。

これも、互いの枝に隙間ができるように何本かは残しながら、不要な枝を剪定しましょう。

4:切り返し剪定で樹形・木の大きさを整える

ここまで来れば、あとは木の形(樹形)や木の大きさが好みに合うように切り返し剪定で調整しましょう。

先ほどまでの忌み枝と異なり、ここで切る枝は残したいため、枝の途中で切りましょう。

みかんの木のお手入れの注意点

初心者でもできるみかんの木の剪定の基本を紹介しましたが、ここでは、みかんの木を剪定するときの注意点をまとめたいと思います。

ここで紹介する注意点を意識すると、より安心して剪定ができるでしょう。

剪定するほど、その年は実が付かない

みかんの木は、剪定をすればするほど、その年の実りが悪くなります。

当然、翌年にはしっかり実が付きますが、剪定した年のみかんの収穫量が減ることは覚悟しておきましょう。

私の場合、かなり強めに剪定したため、その年の実りは1/5以下ほどまで減少しました。

どうしても収穫量を減らしたくない場合は、1年で一気に剪定するのではなく、忌み枝を中心に少しずつ剪定することをおすすめします。

剪定するほど、縦横無尽に新枝が生えてくる

みかんの木は、剪定するほど、栄養を得る手段として多くの新枝を生やします。

木が丈夫であるほど、その勢いは想像を簡単に超えていきます。

私の例を紹介しましょう。

下の写真は、強剪定直後の写真と、新枝が生えた後の写真です。

新枝が生えることは当然喜ばしいのですが、せっかくスッキリしたと思ったら、すぐに多くの枝で雑然としてしまいました。

枝を切りすぎた結果、すぐにこのようになり、徒長枝も数多く出てしまいました。

これは、剪定初心者の私の完全なミスです。

枝を切りすぎると、新枝で雑然とする。

本来ならば、複数年にかけて徐々に木を小さくすれば良いものを、めんどくさがって一気に剪定した結果です。

そのため、あまり急ぎすぎず、複数年で不要枝を剪定しながら、徐々に木を小さくしていくと、収穫量も含めて安心でしょう。

判断に迷う枝は残す

私も含めた初心者は、剪定すべき枝の判断で迷うことは多いでしょう。

枝を切ってしまうと、当然その部分はしばらくの間、隙間になります。

剪定する枝の判断で迷い、勢いで枝を切ってしまった結果、木の形がおかしくなってしまうこともあるでしょう。

木を放置しておくと、確かに枝が伸びて大きくなるのは事実です。

しかし、徒長枝などを除けば、1年で木が極端に大きくなることは、まずありません。

そして1日で剪定を終える必要もありません。

そのため、判断に迷う枝があったら、一旦それは残しておきましょう。

その後にやっぱり不要だと思ったら剪定すれば良いだけの話なので、あまり決断を急がずに剪定しましょう。

まとめ

- 剪定の適正時期は2月~3月

- 徒長枝・逆さ枝・平行枝・車枝を間引き剪定

- その他の枝は、少しずつ切り返し剪定

- 剪定しすぎると、その年の実りは悪くなる

- 剪定しすぎると、新枝が雑然と生えてくる

- 判断に迷ったら枝は残しておく

いかがでしょうか?

みかんの木を美しく保ち、健康的に維持するためにも剪定・お手入れは重要です。

しかし、剪定初心者には迷うことは多いでしょう。

本記事は、私を含めた剪定初心者に向けて、私の体験と反省をまとめたものです。

これが、より多くの方の参考になることを願っています。

なお、植木関連として、次の記事で『垣根・芝生の手入れにおすすめの電動バリカン』を紹介しています。

気になる方は、是非参考にしてみてください。